鳥取東照宮が

できるまでの歴史

樗谿の山中には「王寺」という寺院が存在していたといわれます。その関係で古くは「王寺谷」(王子谷)と言われ、あるいはかつて「大日村」という村落があったことから「大日谷」「大日ヶ谷」とも言われました。

天正9年(1581年)の羽柴秀吉による鳥取城攻めと慶長5年(1600年)関ヶ原合戦に伴い、鳥取においても東軍方の亀井・赤松軍と、西軍方の鳥取城主の宮部軍の戦いで、亀井茲矩軍が「大日ヶ谷(樗谿)の山頂で鉄砲を打ち掛けた」と記録されています。「王寺」もこれらの戦乱に際して退廃したのかもしれません。「王寺」の跡地付近の沢を水田に造成した時に土中より痕跡が多く出てきたとの記述があり、その跡地周辺に東照宮を建立したことが推測されます。

現在の神社の奥にある「大宮池」の形状時期は、東照宮の造営以前に遡ると考えられ、村人たちが水田などを灌漑するため人工的に渓水を堰き止めて作った堤と考えられます。

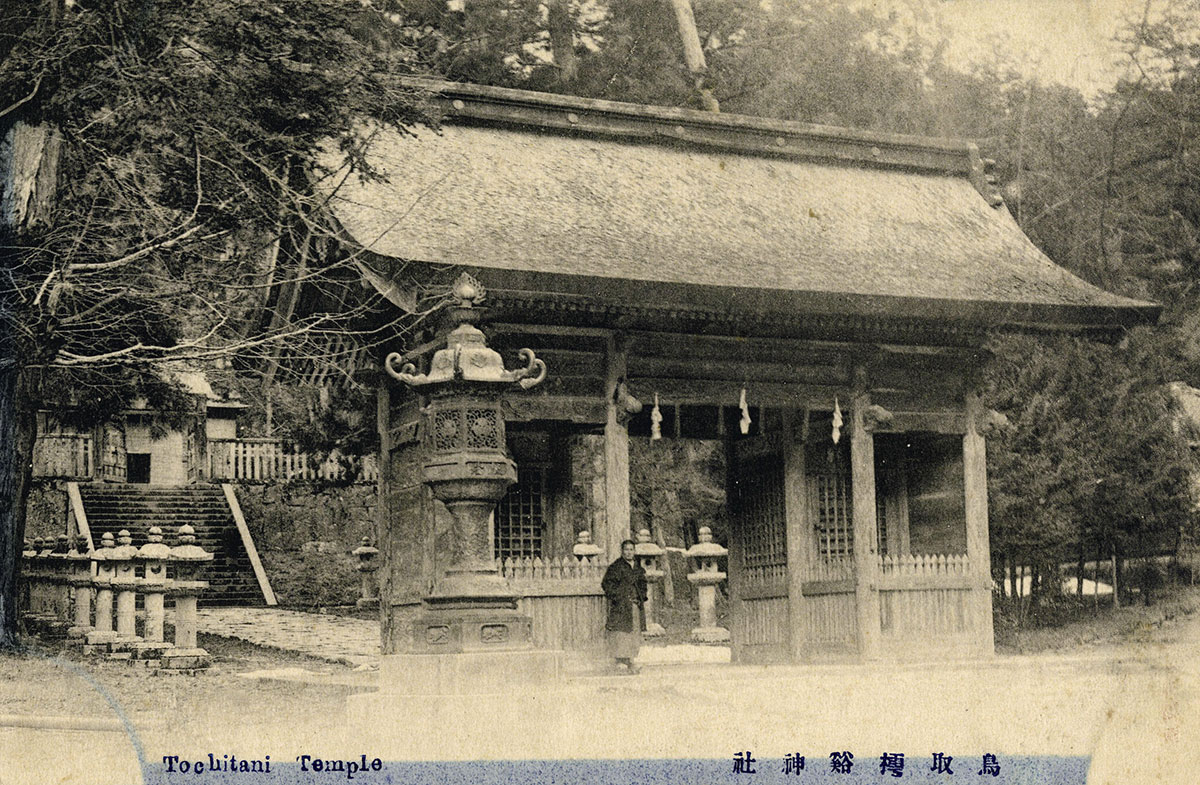

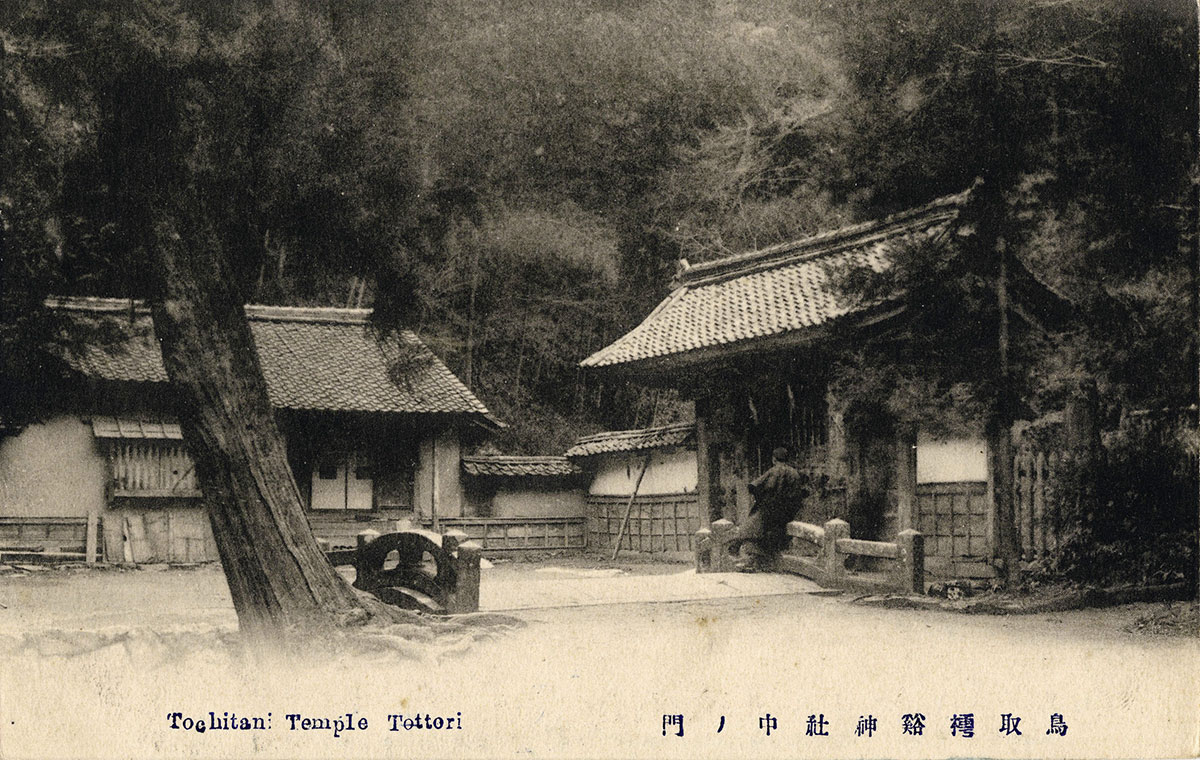

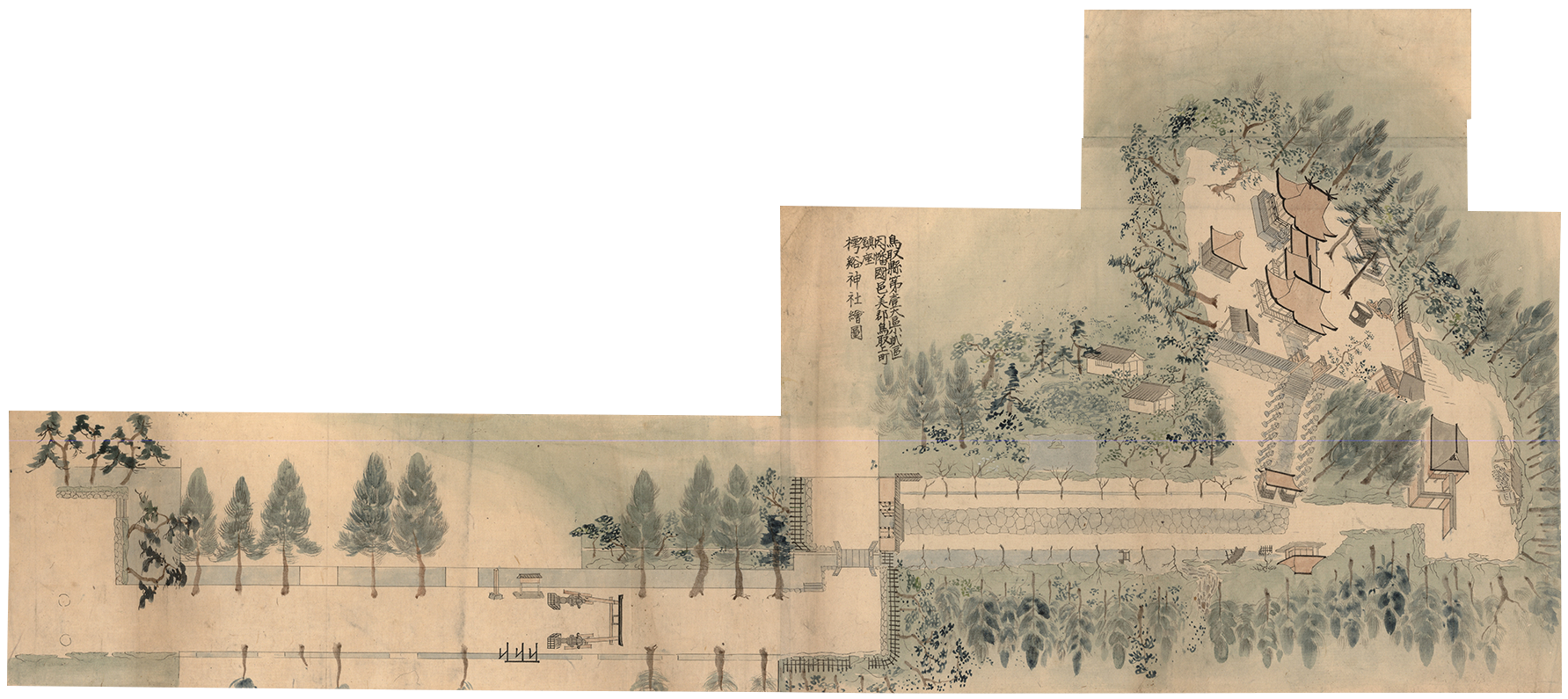

神社絵図14 樗谿神社(鳥取県立公文書館所蔵)

東照宮社殿の造営

寛永9年(1632)の国替で備前岡山藩主から因州鳥取藩主に替わった池田光仲は、慶安元年(1648)3月、19歳の時に初めて正式なお国入りを果たします(江戸鳥取藩邸で幼少期を過ごしました)。その翌月には栗谷の長寿院で曽祖父徳川家康の33年忌の法要を営みます。鳥取城に入って最初の大きな仕事であったと言えるでしょう。その後、光仲は幕府に東照宮を鳥取の地に勧請することを願い、同年12月に許可を得、翌年から造営工事に着手しました。近年の修復工事において、神社拝殿の垂木に「慶安二年七月廿三日」の墨書が見い出されています。

ほぼ同年代の鳥取藩医、小泉友賢が記した「因幡民談記」には、東照宮造営に至る経緯、谷の開拓・社殿建築の様子をリアルに伝えています。まず地ならしを行い、本殿・拝殿の建築から着手し、その後堂舎・門などを建築したようです。

以下にその内容を紹介します。

東照宮は最初栗谷に造営する計画であったが、土地が狭かった。所々候補地を検討したが、最終的には、昔「大日ノ谷」といわれ、広くて深く、山が聳えるもの静かな谷に決定した。ここはかつて古い寺院などもあったというが、今は廃墟となり、田畑や沼沢などがあり、土地は平坦ではない。他には倒木などでふさがれ、岩石が累々として路に横たわっている有様でる。

工事は、人夫をたのみ、諸奉行を設けて対処した。まず土を運び地を平らにし、石を切り出して参道の石畳にし、山を崩して廟地(本殿・拝殿のある所)を広め、沢を埋めて廟前(灯籠・随身門のある所)とした。

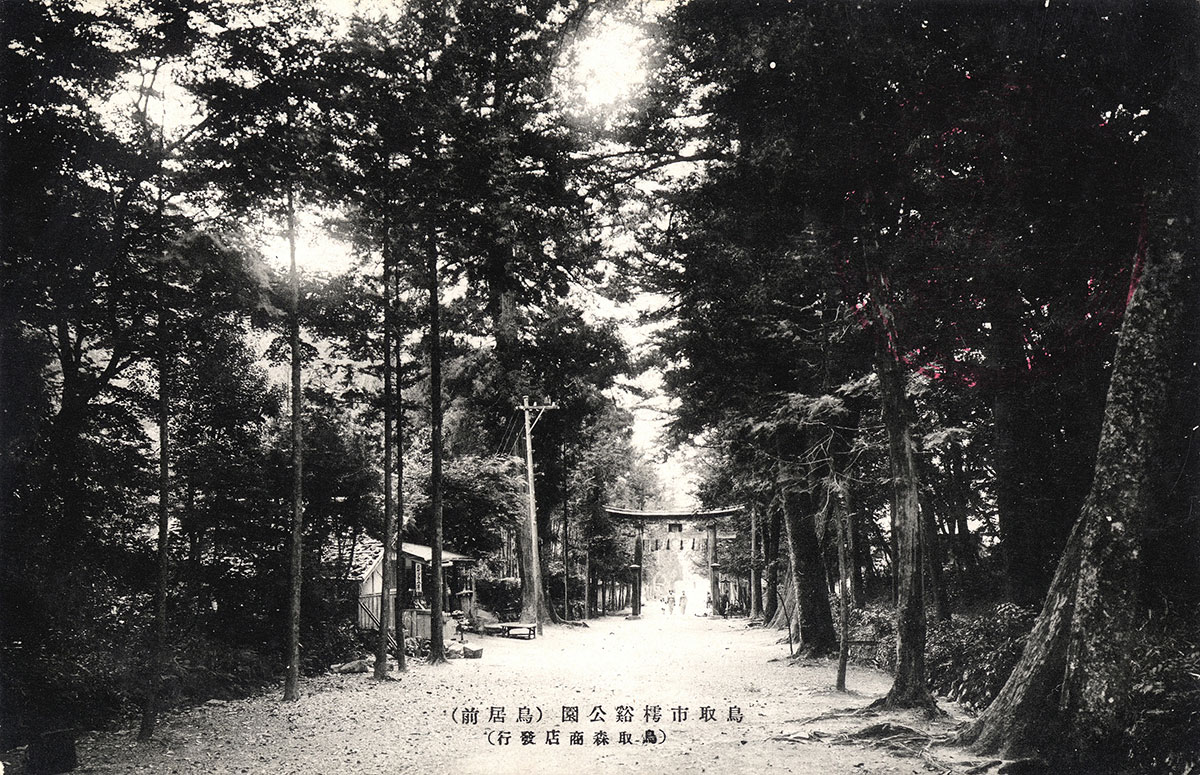

本殿はケヤキをつかい、白木造りで建てた。良質な材料を選ぶのに探しまわり、最終的には智頭郡で稀有な巨木を切り出した。(一部欠)本殿はこの材のみで建造して余りある程であったという。(一部略す)本殿は南向きで、山の高みであったので石階段を造り、「惣門」(中の門)から神前(随身門あたり)までの参道にも石畳を敷いた。また谷奥から流れる沢水をせき止めて「御手濯の池」(王子の池)年、神楽所をそばに設けた。前後の山が高く聳えているので数万本の末を植林したが、近年のうちに「深林」(森林)になった。参道の両側(惣門から随身門あたり)には色々の桜を200・300本程度植え、春2月・3月になると爛漫と咲き乱れた。惣門の外には別当寺(大雲院)とその別坊が4舎(成就院・大乗院・平福院・得源院)あり、その外には大鳥居を建てた。

(「因幡民談記」東照権現宮勧請、同祭礼ノ事)

明治・大正・昭和初期の鳥取東照宮と樗谿

樗谿公園設計図(鳥取市歴史博物館所蔵)

麒麟獅子舞

麒麟獅子舞は、人々に幸福をもたらす芸能として因幡・但馬の地域に愛されており、約150の神社・村々に受け継がれ、神社での例祭を中心に舞われています。

麒麟獅子は、初代鳥取藩主 池田光仲が1650年に東照宮を建立し、1652年にその祭礼の行列に麒麟獅子舞を登場させたのが始まりと考えられています。そして猩々は能を愛好した光仲が能からヒントを得て取り入れたものと考えられています。

麒麟獅子舞は、赤い衣装と麒麟をかたどった獅子頭を被り、胴幕に大人二人が入って舞う二人立ちの獅子舞で、多くは一頭で舞われ、地を這うようにゆっくり頭を回したり、ひねったり、伸び上がるような動作が特徴的です。

鳥取東照宮の麒麟獅子は、現在鳥取県立博物館に保管されています。一般は赤い衣装ですが、深い緑の衣装が特徴です。鳥取東照宮の祭礼には、有志の方々の麒麟獅子舞を見ることがありますが、緑の衣装での舞は見ることができません。実物は鳥取県立博物館の特別展示で目にすることしかできません。